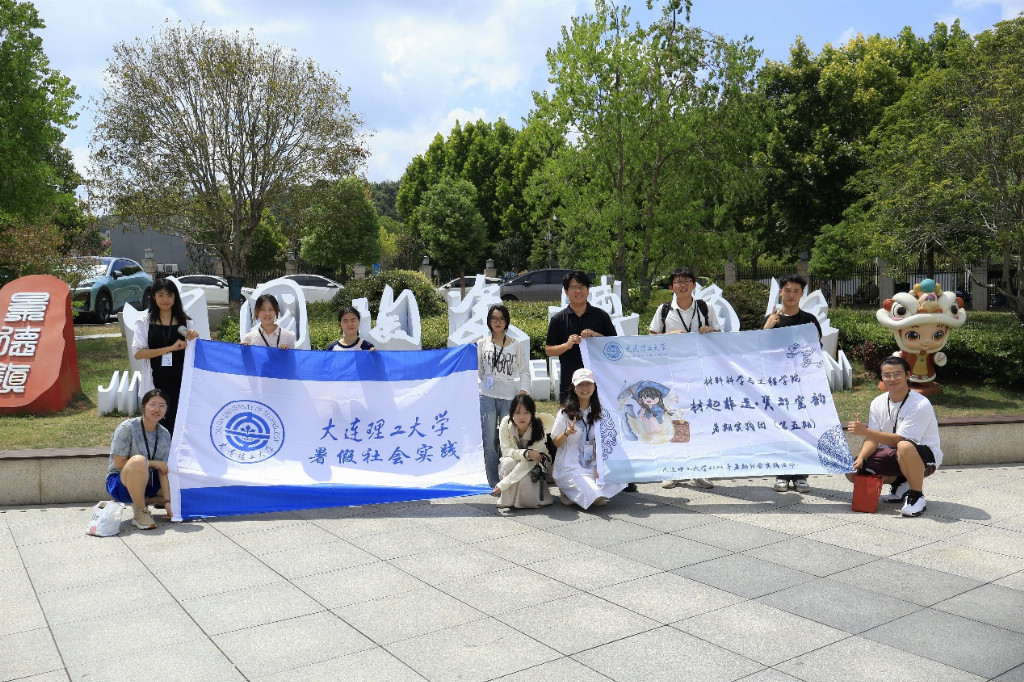

大连理工大学材料科学与工程学院“材起非遗·瓷都窑韵”实践团,走进凝结着千年陶瓷文明的殿堂——景德镇,在泥与火的史诗中,在釉彩与窑变的神奇里,试图用现代科学的眼光重新“阅读”古老的智慧,为非遗文化的保护与传承点燃创新引擎。

清晨的阳光洒落瓷都,实践团成员走进中国陶瓷博物馆。馆舍本身宛若一件巨大的陶瓷艺术品,线条流畅,气韵悠长。步入展厅,时光仿佛缓缓倒流:从新石器时代的粗犷陶器,到汉代青瓷的温润光泽,再到宋代影青的薄若蝉翼,千年文明徐徐展开。

步入明清展区,青花、粉彩、珐琅彩器物次第登场,或庄重典雅,或清丽隽永,让人目不暇接。驻足于明永乐青花压手杯前,杯身胎质细腻,青花明快,篆书款清晰可辨。同学们围绕胎釉配方与烧制温度展开热烈讨论,惊叹古代工匠如何凭借经验精准驾驭火候,将寻常泥土锻造成历久弥新的瑰宝。

“景德镇的陶瓷史,就是一部中国陶瓷材料的创新史。”讲解员的一句话,让人心潮澎湃。陶瓷不只是器皿,它是科学与艺术的结晶,是文明与匠心的见证。行走于历史长河中,同学们不仅沉浸在文化的光影里,也在材料与工艺的细节中激发对专业的深刻思考。

午后小雨初歇,实践团又走进御窑博物馆。雨水洗涤后的红砖拱券更显古朴,湿润的青石板路弥散着泥土与窑火交织的气息。展柜中,一片宣德青花残片仍留有“苏麻离青”的晕散痕迹,仿佛六百年前的窑火仍在眼前跳动。

古代窑工凭肉眼与经验判断温度,釉色稍有偏差便可能前功尽弃。每一件完美瓷器的背后,凝结的都是无数次试验与失败。正如同学们感慨:“我们看到的光彩夺目,其实是工匠一次次坚持换来的结果。”

走出御窑博物馆,雨后的天空澄净如洗。此刻涌动在心中的不仅是敬畏,更是一份责任。非遗传承不仅是守护,更要以科学的眼光解读其中的智慧,以创新的力量赋予它新的生命。

这趟景德镇之行,让实践团成员在泥与火的交织中触摸历史,在文化与科学的对话中收获思考。千年瓷韵,不只是文明的回响,更是前行的动力。作为大工学子,实践团愿以青春与热忱,让非遗之美在新时代熠熠生辉!